Luglio-agosto-settembre 2016

A chi di dovere:

Oggetto: Invito a “CompArte y ConCiencias por la Humanidad”.

Sì, lo sappiamo. Giorni e notti in cui l’amarezza sembra essere l’unico orizzonte.

Passi trascinati per il dolore, la rabbia, l’indignazione; inciampando ogni tanto negli impertinenti sguardi del cinismo e della delusione; la stupidità intronizzata in ruoli di governo e sondaggi; la simulazione come forma di vita; la mitomania come tattica e strategia; la frivolezza come cultura, arte, scienza; il dosato disprezzo verso il diverso (“il male non è che esista l’altro, ma che si mostri”); la rassegnazione a prezzo di saldo nel mercato politico (“è così, resta solo da scegliere non più per il meno peggio, ma per il meno scandaloso”). Sì, difficile, sempre più difficile. Come se la notte si protraesse. Come se il giorno posticipasse il suo passo fino a che no, nessuno, niente, vuoto il cammino. Come se non ci fosse respiro. Il mostro che spia da ogni angolo, campi e strade.

E nonostante tutto questo, o esattamente per tutto questo, vi mandiamo questo invito.

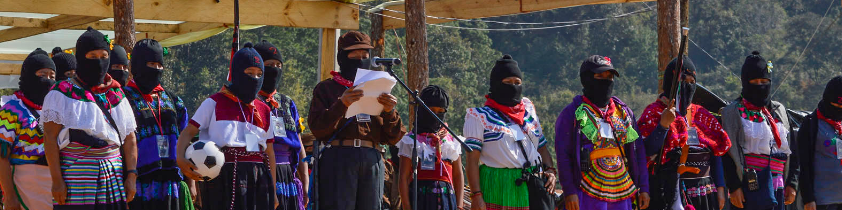

Sì, sembra che non capiti a caso o cosa, ma noi, zapatiste, zapatisti, vi invitiamo a partecipare al festival CompArte y ConCiencias por la Humanidad”. Quindi, a rispetto delle formalità, dobbiamo inviarvi un invito. Qualcosa che indichi un calendario ed una geografia, perché voi avete una vostra propria strada, un vostro passo, una vostra compagnia, un vostro destino. E non è neppure il caso di aggiungere difficoltà a quelle che già dovete affrontare. Dunque, in un invito si dovrebbero indicare il dove e il quando.

Ma voi sapete bene come siamo. Quale è il nostro modo. Quindi, la domanda che, pensiamo, deve rispondere ad un invito, non è tanto il luogo e la data. Bensì il perché. Forse è per questo che questo invito non rispetta le formalità del caso e vi giunge in un momento inopportuno, o dopo o prima. Ma non importa, deciderete voi.

Per questo, questo invito è molto altro, e come parte essenziale contiene questa piccola storia:

UNA CASA, ALTRI MONDI.

Più che una storia, potrebbe essere una leggenda. Cioè, non c’è modo di confermare la veridicità di quanto qui narrato. In parte perché non si specificano né calendari né geografie, ovvero, sarebbe potuto essere in qualunque luogo ed in una volta indefiniti; ed anche perché il presunto non-protagonista di questa narrazione è morto, defunto, sepolto, andato. Se fosse vivo, basterebbe chiedergli se effettivamente disse quello che qui si dice avesse detto. Certo, è molto probabile che, esperto nel divagare, si sarebbe dilungato nella descrizione di quel calendario impreciso.

Dunque, non abbiamo la data precisa, ma per dovere di calendario vi diremo solo che saranno ormai all’incirca più di due decenni fa. La geografia? Le montagne del sudest messicano.

Ce lo raccontò il Comandante Tacho quell’alba che, dentro una baracca, si descriveva la casa del sistema, la casa del capitale, la tormenta, l’arca. La baracca dove nacque quello che poi sarebbe diventato il semenzaio. Pensiamo che ci fosse stata una pausa caffè…. o che si fosse sospesa la riunione per continuarla il giorno dopo… A dire il vero, non ricordiamo bene. Il fatto è che restammo a parlare con Tacho e lui ci raccontò quello che ora qui vi narriamo. Vero, c’è qualche ritocco perché abbiamo aggiunto e sistemato le parole originali di Tacho. Non per cattiveria, disprezzo o per voler rattoppare i ricordi rotti, ma perché entrambi, noi che ora vi scriviamo, conoscevamo meglio il defunto e possiamo così ricostruire le sue parole e sentimenti. Avanti, dunque:

Parla il comandante Tacho:

“Non ricordo esattamente quando, ma fu quando il defunto Sup non era ancora defunto. Il Sup come sempre, non dormiva e fumava la sua pipa. Sì, mordicchiava la pipa, come faceva sempre. Eravamo nella baracca dell’allora comandancia, anche se non era ancora una baracca. Cioè, ancora non era montata del tutto. Cioè, non era ancora comandancia. Forse lo sarebbe stata, ma non lo era ancora. Ci raccontavamo storielle. Sì, succede nei villaggi, durante le riunioni, i lavori della lotta. Il Sup ascoltava soltanto, a volte rideva, a volte domandava per saperne di più. Prima di conoscerlo io non capivo. Più tardi compresi che quelle storie poi apparivano nei comunicati come racconti. “Poscritti”, li chiamava, credo. Io una volta gli chiesi perché inseriva come racconti quello che ci succedeva. E lui mi disse “il fatto è che non ci credono, pensano che io invento o immagino, allora lo metto come racconto perché non sono preparati a conoscere la realtà”.

Bene, dunque eravamo lì. Allora lui domandò al Sup …

Sí, Tacho usò il pronome della terza persona singolare: “lui”. Per capire gli chiedemmo se con “lui” si riferisse al Sup. Ci rispose infastidito: “no, lui lo chiese al Sup”. Non insistemmo perché supponemmo, forse erroneamente, che questo non fosse il nocciolo importante della storia, o che fosse solo il pezzo di un puzzle ancora da completare. Quindi il Comandante Tacho usò la parola “lui”. Non “lei”, né “io”, né “noi”. “lui” disse riferendosi a chi interrogava il Sup.

“Senti Sup, perché ogni volta che si fa una casa, chiedi se si fa secondo gli usi e costumi o secondo il metodo scientifico?”.

Qui Tacho si sentì in dovere di spiegare:

“Ogni volta che montavamo una baracca, il defunto SupMarcos arrivava e guardava le travi. E chiedeva sempre: “Quella traversa che stai mettendo lì, la metti perché la casa ne ha bisogno?” Allora io gli rispondevo: “Sì, perché se non si mette qui, il tetto cadrà”. “Ah bene”, diceva il Sup, “ma come sai che se non la metti lì, il tetto cade?”. Io restavo a guardarlo perché sapevo che il punto non era quello. Non era la prima volta che faceva domande. Allora lui proseguiva “Sì, la metti lì perché sai scientificamente che se non lo fai tutto cade, o la metti secondo gli usi e costumi?”. Io gli dicevo: “secondo gli usi e costumi, perché così mi hanno insegnato. Così faceva le case mio papà e lui ha imparato da mio nonno e così fino a molto lontano”. Il Sup non era soddisfatto e finiva sempre per salire sulla trave centrale quando ancora non erano stati inseriti i rinforzi e, dondolandosi come se fosse a cavallo, chiedeva “allora se io salgo qui, la trave cade?” E zac! Cadeva giù. E diceva soltanto “Ahia!” e steso a terra prendeva la sua pipa, l’accendeva e dal suolo guardava il tetto, con la testa appoggiata alla trave rotta a terra. Sì, certo che ridevamo tutti.

Allora è per questo che lui chiese al Sup del perché domandava sempre se per usi e costumi o per metodo scientifico. Perché non è successo sola una volta. Ogni volta che si cambiava il comando e mi toccava dirigere la costruzione della nuova baracca, succedeva così. Arrivava il Sup, domandava, gli rispondevo, non era soddisfatto, saliva sulla trave, si rompeva, e giù a terra.

(nota: parlandone tra noi, abbiamo concluso che il calendario approssimativo di quello che racconta Tacho è nei primi mesi del 1995 durante la persecuzione del governo contro di noi, quando il comando cambiava continuamente per accompagnare la comunità di Guadalupe Tepeyac nell’esilio. Fine della nota e continua a parlare Tacho):

Quindi è per farvi comprendere perché lui chiese questo al Sup. Altre volte l’avevo chiesto io, ma non rispondeva affatto. Non perché non volesse, ma perché in quel momento lo chiamavano sempre per radio o arrivava qualcuno. Anche io volevo sapere la risposta.

Il Sup si tolse la pipa di bocca e la mise da parte. Eravamo seduti a terra. Faceva molto caldo, come accade quando sta per arrivare la pioggia forte. Io capii che ritardava la risposta. Perché quando rispondeva subito, il Sup non si toglieva neppure la pipa di bocca. Cioè parlava come se mordesse le parole che uscivano masticate e bagnate.

Allora il Sup disse… o meglio, mi chiese:

“Senti Tacho, quanto misura questa baracca?”

“3 per 4”, risposi subito perché non era la prima volta che lo facevo.

“E se fosse 6 per 8, ci vorrebbero più traverse di rinforzo?”, mi chiese.

“Certamente”, gli risposi.

“E se fosse 12 per 16?”.

Non risposi subito, cosicché il Sup proseguì:

“E se fosse 24 per 32? E 48 per 64? E 96 per 128?”

Vi dico la verità, scoppiai a ridere.

“Questa casa è molto grande, non so”, gli dissi.

“Esatto”, disse, “si fanno le case secondo l’esperienza propria o ereditata. Usi e costumi, dunque. Quando si deve fare una casa più grande, si chiede o si prova”.

Ma, diciamo che non si è mai fatta una casa di 192 per 256…

Risi giusto prima che il Sup finisse la frase:

“… kilometri”.

“E chi mai vuole una casa così grande?”, gli dissi tra le risate.

Lui accese la pipa e disse: “Bene, più facile, e se la casa fosse delle dimensioni del mondo?”.

“No, è impossibile. Credo che non si possa nemmeno immaginare una casa così grande, e neppure il suo scopo”, gli dissi più serio.

Si può. Le arti possono immaginare questa casa, e metterla in parole, in suoni, in immagini, in figure. Le arti immaginano quello che sembra impossibile e, immaginandolo, seminano il dubbio, la curiosità, la sorpresa, l’ammirazione, cioè, lo rendono possibile.

“Ah, bene”, dissi, “ma una cosa è immaginare ed un’altra fare. Credo non si possa fare una casa così grande”.

“Si può”, disse lui e mise da parte la pipa rotta.

Perché le scienze sanno come fare. Benché non si sia mai fatta una casa del volume del mondo, le scienze possono dire, con certezza, come sarebbe una tale costruzione. Non so come si chiama, ma credo abbia a che vedere con resistenza dei materiali, geometria, matematica, fisica, geografia, biologia, chimica e non so quanto altro ancora. Ma, sebbene non si abbia un’esperienza precedente, cioè, senza usi e costumi, la scienza è in grado di dire quante travi, rinforzi e traverse sono necessari per fare una casa del volume del mondo. Con la conoscenza scientifica si può dire quanto profonde devono essere le fondamenta, quanto alte e lunghe le pareti, che angolo deve avere il tetto se spiovente o piatto, dove devono stare le finestre a seconda del freddo o del caldo, dove devono essere le porte e quante, di che materiale si deve fare ogni parte e quante travi e rinforzi ci devono essere e dove.

Stava già pensando il defunto alla trasgressione della legge di gravità e di tutte le linee rette ad essa concatenate? Immaginava o già conosceva la sovversione del quinto postulato di Euclide? No, Tacho non glielo chiese. E, a dire il vero, nemmeno noi due glielo avremmo chiesto. Sembra difficile che in quei giorni senza domani, con l’artiglieria aerea che agitava cielo e terra, ci fosse il tempo per pensare all’arte, e tanto meno alla scienza.

Tutti erano rimasti in silenzio, ricorda Tacho. Anche noi. Dopo un attimo di silenzio e tabacco, proseguì:

Il Sup riprese la sua pipa e vide con rammarico che il tabacco era terminato. Cercò nelle tasche. Sorrise tra sé e tirò fuori un sacchetto di plastica con un po’ di fibre nere. Si attardò nell’accendere la pipa, credo a causa del tabacco umido. Poi proseguì:

Ma non mi preoccupa se le arti possono immaginare quella casa, i colori che la rivestirebbero, le sue forme, i suoi rumori, di giorno, la notte, con la pioggia, il vento, la terra.

Nemmeno mi preoccupa se la scienza può riuscire a renderla reale. Ma, può. Ha le conoscenze… o le avrà.

Ciò che mi preoccupa è che quella casa, che è un mondo, non sia come questa. Che la casa sia migliore, ancora più grande. Che sia così grande da contenere non uno, ma molti mondi, tutti quelli che già ci sono e quelli che ancora nasceranno.

Certo, bisognerà incontrarsi con chi pratica arti e scienze. Non sarà facile. In principio non vorranno, non per contrarietà, ma per sfiducia. Perché abbiamo molto contro. Perché siamo quello che siamo.

Gli artisti credono che li obbligheremmo ad un tema, forma e tempo; che nel loro orizzonte artistico dovranno esserci solo maschi e femmine (mai otroas), del potente proletariato che esibisce muscoli e sguardi luminosi in immagini, suoni, danze e figure; che neppure possano insinuare l’esistenza dell’altro; che se aderiscono, ci saranno inni e lodi, ma se non aderiscono, la reclusione fisica o il ripudio. Cioè, che ordineremmo loro di non immaginare.

Gli scienziati credono che chiederemmo loro di progettare armi meccaniche, elettroniche, chimiche, biologiche, interstellari, di distruzione di massa o individuale; che li obbligheremmo a formare scuole per superdotati mentali dove, ovviamente, ci saranno i discendenti dei comandanti con uno stipendio assicurato ancor prima di essere concepiti; che si riconoscerà la filiazione politica e non la capacità scientifica; che se aderiscono, lodi e inni; e se non aderiscono, il ripudio o la reclusione fisica. Cioè, che ordineremmo loro di non fare scienza.

Inoltre, siccome siamo popoli originari, Gli/le un@ e altr@ pensano che quella che fanno loro è arte e cultura, mentre quello che facciamo noi è artigianato e rito, che quella che per loro è analisi e conoscenza, per noi è credenza e superstizione. Ignorano che noi dipingiamo colori che centinaia di anni dopo sfidano ancora i calendari, che quando nella “civilizzazione” ancora credevano che la terra fosse il centro e l’ombelico dell’universo, noi avevamo già scoperto astri e numeri. Credono che amiamo l’ignoranza, che il nostro pensiero è semplice e conformista, che preferiamo credere invece di conoscere. Che noi non vogliamo il progresso, ma l’arretratezza.

Ovvero che, come si dice, né si guardano né ci guardano.

Il problema dunque è convincerli che si guardino come noi li guardiamo. Che si rendano conto che, per noi, sono quello che sono e qualcosa di più: una speranza.

E le speranze, amici e nemici, non si comprano, non si vendono, non si obbligano, non si rinchiudono, non si uccidono.

Rimase in silenzio. Io speravo di vedere se lui domandasse altro al Sup, ma siccome non disse niente, allora io gli chiesi: “Allora, noi che cosa dobbiamo fare?”. Il Sup sospirò e disse:

A noi tocca per prima cosa sapere che questa casa è possibile e necessaria. Poi, viene il facile: ci tocca costruirla. E per fare questo abbiamo bisogno del sapere, del sentire, dell’immaginazione, abbiamo bisogno delle scienze e delle arti. Abbiamo bisogno di altri cuori.

Arriverà già il giorno in cui ci incontreremo con chi fa le arti e le scienze. Quel giorno daremo loro un abbraccio e, come benvenuto, li riceveremo con una sola domanda: “E tu che fai?”.

Allora io feci come chi non si adegua e chiesi al Sup: “e dopo che ci siamo incontrati con questa gente, che cosa facciamo? Il Sup sorrise tra sé e disse:

Eccetera.

-*-

Qui termina la storia o la leggenda che il comandante Tacho ci raccontò in quell’alba.

E tutto questo viene al caso, o cosa, a seconda, perché vogliamo invitarvi a venire o, in qualche modo, ad essere presenti in questa terra che siamo.

E c’è che, come si dice, abbiamo questa curiosità che ci portiamo dietro da molti calendari, e pensiamo che forse accetterete l’invito e ci aiuterete a risolvere un dubbio:

Di cosa c’è bisogno per costruire una casa nuova, così grande che in essa ci stiano non uno ma tanti mondi?

È tutto, oppure no, questo dipende da voi.

Dalle montagne del Sudest Messicano.

A nome dei bambini, anziani, donne e uomini zapatisti.

Subcomandante Insurgente Moisés Subcomandante Insurgente Galeano

Messico, luglio-agosto-settembre 2016

Traduzione “Maribel” – Bergamo