DIPENDE…

27 dicembre 2017

Buon giorno, sera, notte, mattina.

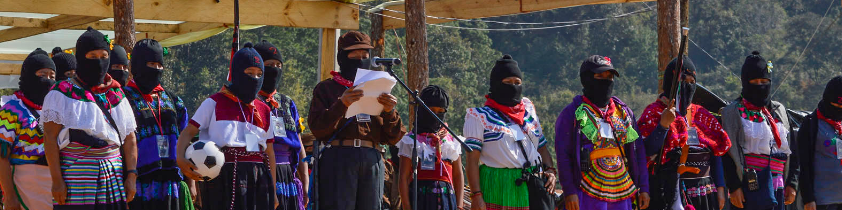

Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, sia qui al CIDECI che a distanza per geografia e calendario, a questo secondo Incontro di CoScienze per l’Umanità il cui tema centrale si suppone è “le scienze di fronte al muro”.

Siamo lieti che abbiate deciso di partecipare come relatori o come ascoltatori o osservatori.

Il mio nome è SupGaleano e adesso non vi parlerò di scienza, né di arte, né di politica, e neppure vi racconterò una storia.

Invece, voglio parlarvi di un crimine e delle sue possibili analisi o spiegazioni.

E non è un crimine qualsiasi, ma un crimine che rompe i calendari e ridefinisce il tempo; che amalgama il criminale e la vittima con la scena del crimine.

Un crimine, dico. Ma…un crimine in corso? Uno già perpetrato? Uno ancora da compiersi? E chi è la vittima? Chi è il criminale? Quale è la scena del crimine?

Forse qualcuna, qualcuno, algunoa, sarà d’accordo con me che i crimini sono già parta della realtà che si vive in Messico ed in qualunque parte del mondo.

Crimini di genere o femminicidi, di omofobia, razzisti, sul lavoro, ideologici, religiosi, per l’età, per l’apparenza, per affari, per omissione, per il colore, e così via.

Insomma: un territorio inondato di sangue. Tanto che le vittime non hanno più nomi, sono solo numeri, indici statistici, notizie interne o trafiletti sui mezzi di comunicazione. Incluso quando il sangue appartiene a chi, come loro, lavora nella comunicazione.

Migliaia di crimini con le minuscole, che si alimentano di un crimine maggiore.

L’aberrazione è talmente grande che i parenti delle vittime devono lottare non più per la vita dei loro cari ormai assenti, ma perché non muoiano due volte: una di morte mortale e l’altra di morte di memoria.

Per non andare troppo lontano, in Messico si può già dire che qualcuno “è morto per cause naturali” quando è vittima di violenza.

Ogni attività, ogni passo, ogni instante di una vita una volta normale, ora trascorre nell’incertezza…

Domani, arriverò viva al lavoro, a casa, a scuola? Troveranno il mio corpo? Sarà intatto? Diranno che me la sono cercata e mi faranno responsabile della mia assenza? I miei cari dovranno lottare per trovarmi, per ricordarmi? La mia famiglia, i miei amici, la gente che mi conosce, chi non mi conosce, dedicheranno un pensiero alla mia morte, un tuit, un commento sotto voce, una lacrima? E poi? Continueranno ad andare avanti? Resteranno in silenzio? Come reagiranno quando non si dirà che hanno assassinato una donna, ma che una donna è morta? Quale sarà la loro reazione quando la notizia di cronaca descriverà i miei vestiti, l’ora, il luogo? La mia morte raggiungerà il minimo necessario affinché i governanti decretino un’allerta di genere? Il mio assassino, sì, al maschile, sarà punito? Chi spiegherà che il crimine che mi ha colpito è per il fatto di essere donna? Sì, giovane, bambina, adulta, matura, anziana, bella, brutta, debole, grassa, alta, bassa, ma sempre donna.

Perché non mi hanno avvertito che nascere e crescere donna in questo calendario, in qualunque geografia, riduceva la mia speranza di vita e che ogni maledetto minuto avrei dovuto lottare non solo per essere stimata e rispettata per i miei meriti, grandi o piccoli, per avere una retribuzione giusta per il mio lavoro, per avere opportunità di studio, di lavoro, di relazione, per essere felice o infelice, anche fosse strisciando o camminando o correndo per i calendari, per tirare avanti, o come ad ognuno vada di vivere; no, risulta che devo anche lottare perché non mi ammazzino, non una, due, tre, cento, migliaia di volte?

Perché mi uccide l’uomo che mi ammazza, e mi uccide chi ignora la mia morte, la minimizza, la nasconde, la maschera, la sporca con la sua maldicenza (“indossava abiti succinti”, “stava bevendo”, “si trovava in un luogo appartato”, “era in giro di notte”, “era sola”) occultando che il mio delitto è quello di vivere. Così, solo vivere. Senza che importino la mia età, il mio credo, il mio colore, la mia posizione politica, le mie idee, i miei sogni e i miei incubi. Il mio assassino non ha agito perché andassi a votare o mi astenessi, perché votassi rosso o verde o azzurro o marrone o giallo o altro o che in verità non ho neppure il certificato elettorale. Nemmeno l’età è stato il suo movente: sono bambina, giovane, adulta, matura, anziana. Mi ha assassinato perché sono donna.

Così siamo messi. Accettiamo che la spiegazione di un crimine di genere, l’omicidio di una donna, il femminicidio, sia questo: era una donna, se l’è cercata, e che la caccia continui. Perché il silenzio è complicità, e la complicità è la celebrazione del crimine. Solo un cambio di casella: dal crimine alla normalità. Brindiamo perché è questo il sistema al culmine della storia, dove l’umanità raggiunge il suo massimo sviluppo, dove il progresso ed il benessere possono essere goduti da tutti quelli che lavorino e si impegnino.

Questo è il sistema capitalista, il sistema dove assassinare una donna è parte della vita quotidiana, della morte quotidiana, del terrore che assume la sua identità di genere.

Oppure no? Oppure tutto dipende da chi spieghi la mia morte? O non importa più? Non merita più nemmeno una spiegazione? La mia morte è come la pioggia che rallenta il traffico e che uno, una, unoa, subisce col fastidio di chi arriverà tardi al prossimo assassinio come si arriva tardi al prossimo semaforo? Ecco! Ancora il rosso, un’altra morta, un’altra assassinata, un altro ritardo.

Il defunto SupMarcos diceva che per essere presi in considerazione, gli indigeni dovevano morire in migliaia. Se erano solo pochi, era normale. Se erano poche decine, “è parte della loro natura barbara”, “sintomo di arretratezza culturale”, “il governo deve pagare il debito storico verso i più indifesi”. Se erano centinaia, “ah, le disgrazie naturali, poveretti!”. Se invece erano migliaia, allora sì qualcuno chiedeva “che cosa succede? Perché?”.

Cosicché bisognerebbe chiedersi: Quante donne assassinate ci vogliono perché ci domandiamo che cosa sta succedendo e perché? Chi è il responsabile del crimine? Chi è la vittima? Quale è il movente?

O aspettiamo il prossimo scandalo sui social network? Sul serio? Dove prima c’era l’elemosina del lamento o una moneta, ora cela sbrighiamo con un tuit?

Poco tempo fa, in quella fonte perenne di saggezza, tolleranza e preoccupazione per il bene comune che è la rete sociale “twitter”, un utente rimproverava una utente che condannava l’assassinio di una donna (un’altra) come femminicidio. L’utente in questione le diceva, parola più, parola meno: “Non è femminicidio perché lei non era femminista, era solo una donna”. E finiva così “voi femminazi non rispettate le altre donne e volete diffondere il vostro odio a tutte”. Immagino che la replica ricevuta dall’utente sia stata del tipo “impossibile accedere all’account perché sei stato bloccato, perché la utente è allergica alla stupidità”.

-*-

Un crimine di genere. Potremmo tentare una spiegazione, un’ipotesi, Per esempio, potremmo chiedere all’assassino perché ha commesso questo crimine.

Vi anticipo che le giustificazioni saranno molte ma sempre la stessa. La risposta inconfessabile del maschio sarà sempre: “perché posso farlo, saranno altri, altre, a fornirmi la ragione, il movente”.

Ebbene sì, dipende.

Per esempio:

Giorni fa, l’agenzia d’informazione Apro ha riportato: “Deplorando i femminicidi nel paese, il cardinale Juan Sandoval Íñiguez ha riferito di un presunto esperimento a Juárez, Chihuahua, dove un poliziotto in borghese a bordo di un atto di lusso “conquistava” le donne e le portava nel palazzo municipale, dove le rimproverava per il loro comportamento dicendo “salite in auto con chiunque, per questo vi uccidono”.

In un’intervista per Canale 44, dopo aver partecipato ad un dibattito della Coparmex, il vescovo emerito di Guadalajara ha detto che oggi l’allarmante incremento dei femminicidi nel paese è da attribuirsi alla “imprudenza delle donne”.

“Da parte della donna ci può essere quanto meno dell’imprudenza. Si compromette ed è incantata da chiunque passi ben vestito”, ha detto Sandoval Iñiguez per poi fare riferimento al presunto esperimento realizzato a Ciudad Juárez.

Come potete notare, qui neppure si menzionano gli assassini. La responsabile del suo assassinio è la donna e la sua “naturale” imprudenza.

Oh, lo so. Vi chiedete da dove viene tutto questo discorso sui femminicidi, se siamo qua per parlare di scienze e del muro.

Bene, a mia difesa aggiungo che sto descrivendo una parte di quel muro. E la prima cosa che emerge dal muro è un lungo graffito che copre i 5 continenti, dove il sangue ocra delle donne vittime di violenza colora la parola “COLPEVOLE”.

Vero, dipende. C’è chi vede i grandi progressi scientifici e tecnologici, le urbi superbe, le luci dorate riflesse nei grattacieli.

E noi qui ostinati ed irresponsabili ad ascoltare che siamo di fronte a un crimine. Il più grande, profondo, esteso e terribile nella storia dell’umanità. Un crimine fatto sistema.

Ma io, fin dall’inizio ho chiarito che non avrei parlato di scienza, né di arte, né di politica, né che avrei raccontato una storia. Ho puntualmente detto che avrei parlato di un crimine. Quindi è affare vostro se continuare ad ascoltare, a leggere o cliccare sull’icona di ricarica perché la trasmissione in streaming è caduta e lo schermo del PC, del tablet, del cellulare si è bloccato su quella parola che può ben riassumere la spiegazione che il sistema dà alle uccisioni di donne: “COLPEVOLE”.

E mentre la trasmissione si riannoda, guardo verso l’alto per vedere e sentire se qualcuno sta parlando di questo, di questi crimini. Ma niente. Forse la mia connessione non funziona ed in realtà sì, si sta parlando di questo e si stanno proponendo piani, strategie, tattiche per porre fine a questo incubo.

Allora, mentre la trasmissione riprende, tu, noi tutt@, ascoltiamo le parole del poeta Juan Bañuelos. Il suono della sua voce è solo un’eco perché è di dieci anni fa, in occasione dell’omaggio che ricevette nell’Incontro dei poeti del mondo latino, nel 2007. Nella sua voce non c’è gioia per il premio. C’è, invece, un leggero tremore di dolore, di indignazione, di rabbia. Ora si sente:

“Ma, concretamente, vado a quanto segue: il 22 dicembre 1997 si è perpetrato l’assassinio di 45 indigeni nella comunità di Acteal, che si trova nel municipio di San Pedro Chenalhó, nello stato del Chiapas. La più sanguinaria delle molte aggressioni che hanno subito: l’accanimento con cui donne, bambini e uomini sono stati assassinati da gruppi paramilitari. Il governo volle spiegare che si trattava di “lotte intertribali”. Non è un caso, inoltre, che la maggioranza dei morti siano state donne né che la violenza sessuale commessa dai gruppi paramilitari fosse per seminare il terrore nelle comunità e per attaccare i progetti autonomisti.

Dalla fondazione del gruppo indigeno Las Abejas nel dicembre del 1992, la risposta è stata la violenza sessuale contro le mogli dei fondatori, una di loro al settimo mese di gravidanza. Il massacro di Acteal significa che uccidendo le donne si distrugge il simbolo della resistenza: il fine è “uccidere il seme”, questo è stato il grido dei paramilitari quel 22 dicembre: che gli indios non si moltiplichino più. L’assassinio ad Acteal non è il compimento di una violenza folle, né di vendette tribali o personali. Che non si sia investigato a fondo e identificato i colpevoli a 10 anni dai fatti è responsabilità solo dei gruppi di potere statali e dei presidenti del Messico che si sono succeduti. Non è stato risolto niente”.

Immagino che ci sia una pausa, forse per schiarirsi la voce, forse per cercare di controllare la rabbia:

“Il giorno dopo il 22 dicembre 1997 fui inviato ad Acteal come membro della Conai (Commissione Nazionale di Intermediazione per la Pace) per indagare su quanto era successo. L’impressione fu spaventosa: trovammo abiti insanguinati di bambini e donne tra gli arbusti e in una grotta dove avevano cercato di nascondersi. Alcuni dei sopravvissuti fornirono la loro testimonianza raccontando i particolari di come furono massacrate alcune donne sventrate (quattro erano incinta) per estrarre i loro feti con un tale accanimento che sintetizza una politica di sterminio.

Micaela, una bimba di 11 anni, ha molta paura. Ci racconta che da molto presto era con sua mamma a pregare e giocare con i suoi fratelli affinché non disturbassero. C’erano diverse donne nella cappella. Alle 11 del mattino è iniziata la sparatoria, i bambini hanno cominciato a piangere, uomini e donne a correre, ed altri erano già raggiunti dai proiettili; un proiettile ha colpito alla schiena la mamma di Micaela. L’hanno trovata per il pianto dei due bambini che poi sono stati assassinati. Micaela si è salvata perché la credettero morta. Aveva molta paura ed era corsa a nascondersi sulla riva del ruscello. Da lì vide i paramilitari tornare con i machete in mano; ridevano, facevano chiasso, hanno denudato le donne morte e tagliato loro i seni. Ad una hanno inserito un bastone tra le gambe e a quelle incinta hanno aperto il ventre e tirato fuori i figli e giocato con questi: se li lanciavano da machete a machete. Poi i tipi se ne sono andati gridando, gridando e gridando. Micaela è stata presa per mano da suo zio Antonio per andare a cercare i cugini o gente conosciuta che potesse ancora essere viva tra i morti. Lei continua a raccontare: “abbiamo trovato due ragazzini che stavano vicino alla loro madre morta; il bambino aveva la gamba a brandelli, l’altra bambina aveva il cranio spaccato e cercava di aggrapparsi alla vita. Dopo il genocidio molti non sono riusciti a sconfiggere la tristezza: Marcela e Juana hanno perso la ragione, non parlano più, emettono solo monosillabi quando sentono il rumore degli elicotteri militari che sorvolano la comunità”.

Juan Bañuelos si scusa. Sa che le sue parole suoneranno anacronistiche per molti dei presenti (di allora e di adesso):

“Il pubblico di questa sera mi perdoni se in questa festa della parola con poeti di differenti paesi ho dovuto affrontare il massacro spaventoso di Acteal, di 10 anni fa, ancora senza nessuna soluzione, ma io sono nato in Chiapas e sono stato membro della ex Conai e non posso starmene zitto.

A qualcuno sembrerò radicale perché chiedo cambiamenti profondi nel mio paese; tuttavia, a questi rispondo col pensiero di José Martí, il grande poeta dell’America: “Radicale non è che questo: quello che va alla radice. Non si dica radicale chi non vede le cose nel loro fondo. Né si dica uomo chi non contribuisca alla sicurezza e alla felicità degli altri uomini”, perché bisogna sostenere che “patria è umanità”. Per questo, e pertanto, questo omaggio alla mia persona lo trasfondo, lo cambio e lo trasferisco alla memoria dei massacrati ad Acteal.”

Juan Bañuelos, poeta, legge il poema della poetessa Xuaka´ Utz´utz´Ni´, dal titolo “Para que no venga el Ejército”:

Escucha, sagrado relámpago,

escucha, santo cerro,

escucha, sagrado trueno,

escucha, sagrada cueva:

Venimos a despertar tu conciencia.

Venimos a despertar tu corazón,

para que hagas disparar tu rifle,

para que dispares tu cañón,

para que cierres el camino a esos hombres.

Aunque vengan en la noche.

Aunque vengan al amanecer.

Aunque vengan trayendo armas.

Que no nos lleguen a pegar.

Que no nos lleguen a torturar.

Que no nos lleguen a violar

en nuestras casas, en nuestros hogares.

Padre del cerro Huitepec, madre del cerro Huitepec,

Padre de la cueva blanca, madre de la cueva blanca,

Padre del cerro San Cristóbal, madre del cerro San Cristóbal:

Que no entren en tus tierras, gran patrón.

Que se enfríen sus rifles, que se enfríen sus pistolas.

Kajval, acepta este ramillete de flores.

Acepta esta ofrenda de hojas, acepta esta ofrenda de humo,

Sagrado padre de Chaklajún, sagrada madre de Chaklajún.

Juan Bañuelos conclude il suo intervento dicendo:

“Chiediamo il processo sommario per il nordamericano ex presidente Zedillo ed i suoi complici.”

Sarà stato applaudito? Non lo sappiamo. La registrazione si interrompe improvvisamente alla parola “complici”. Durante un incontro di poesia, un artista della parola ha deciso di parlare di un crimine e, invece di ringraziare per il premio, ha chiesto verità e giustizia. Juan Bañuelos non lo sa, perché la morte naturale lo ha lasciato senza parole diverse lune fa, ma gli assassini materiali e intellettuali di questo crimine sono liberi con la complicità, oggi come allora, dei leader del partito messicano Partido Encuentro Social.

E poche ore fa è morto, in pace e “con il sostegno spirituale della santa madre chiesa”, uno degli autori intellettuali di questo massacro: il generale Mario Renán Castillo Fernández.

E quando dico Acteal, potete immaginare, adattando il vostro calendario, anche “Chalchihuitán” o “Chenalhó”. Ed aggiungere la variabile del conflitto per la prossima presidenza del Chiapas tra il PRI-rosso e il PRI-verde. Loro si occuperanno dei candidati, i loro militanti indigeni penseranno agli sfollati e ai morti.

Prima ho detto che nessuno parlava dei crimini contro le donne. Beh, dipende dove rivolgete l’udito e lo sguardo. C’è una donna che si chiama Guadalupe, ma la chiamano “Lupita”. Aveva 10 anni quando avvenne il massacro di Acteal e ha dovuto sia vivere quell’orrore che morirne con i propri cari. Oggi Lupita è consigliera del Consiglio Indigeno di Governo e, insieme alla portavoce del Consiglio, Marichuy, percorre le strade di questo paese e racconta questa storia.

Lupita parla con altre donne. Alcune sono come lei, altre no. Parla alle une e alle altre e non solo dice loro: “specchiati in questa storia perché è anche la tua”. Dice anche: “organizzati, resisti, non arrenderti, non venderti, non rinunciare. Non aspettare che il terrore entri nella tua casa, nella tua strada, nella tua scuola, nel tuo lavoro.”

Né Lupita né la portavoce camminano da sole. Altre consigliere, indigene come loro, donne come loro, lavoratrici come loro, povere come loro, madri come loro, mogli come loro, figlie come loro, nonne come loro, sorelle come loro, organizzate come loro, ribelli come loro, camminano e parlano in altre parti di questo crimine chiamato “Messico”.

Non c’è lusso per loro, né aerei privati, né giornalisti assegnati. Qualcuno dice che stanno raccogliendo le firme affinché la portavoce Marichuy sia candidata indipendente alla presidenza della repubblica. Non so se stanno raccogliendo firme. Loro dicono che stanno accumulando dolore, rabbia, indignazione e che non esiste un’applicazione cibernetica per raccogliere tutto questo, come neppure un cellulare di bassa, media o alta qualità che supporti questi terabytes. Hanno solo il cuore e l’ascolto. Le loro parole sono invariabilmente le stesse: “organizzazione”, “resistenza”, “ribellione”.

Non lo dicono, ma dicono così: “non avere pietà di me, non ti chiedo l’elemosina, ti dico solo: guardati quando mi guardi e, quando mi ascolti, ascoltati”.

Quindi io vi chiedo, a voi che partecipate, ascoltate, leggete, osservate: “il Consiglio Indigeno di Governo merita l’opportunità di percorrere altri luoghi, di parlare con altre persone, di ascoltare altri dolori e, invece di offrire promesse, programmi di governo e poltrone, denunciare un crimine, condividerne la propria spiegazione e fare appello per l’eliminazione del criminale? Senza sistemarlo, senza sminuirlo, senza travestirlo, senza riciclarlo, senza perdonarlo, senza dimenticarlo. No, finendolo, distruggendolo, facendolo sparire.

La risposta a questa domanda, già lo sappiamo, dipende da chi, da dove, da come.

-*-

Ho parlato di una parte del crimine. Perché, come ho detto all’inizio, non parlerò di scienza, né di arte, né di politica, né racconterò una storia. Tuttavia, parlando del crimine parlo anche delle spiegazioni che si danno di esso, e la spiegazione di questo orrore quotidiano varia. Dipende da dove si spiega e dipende di chi ne dà conto.

Fedele al suo schema, il Partito Rivoluzionario Istituzionale di Acteal ha rinnovato la sua persistenza criminale in questo sessennio. Non gli basta la corruzione rampante, l’inefficienza amministrativa, la rozzezza diplomatica, la frivolezza come stile di governo.

No, il PRI ha sempre bisogno di un crimine terrificante che lo mantenga nei parametri che gli danno identità, colore, vocazione e progetto.

E, come ad Acteal, le stesse penne che archiviarono come “conflitto intertribale” l’assassinio di donne, bambini e uomini disarmati, per Ayotzinapa hanno costruito la tesi dello “scontro tra narcos“.

Curiosa questa definizione di “scontro” che spopola nei tribunali giuridici e mediatici del Potere: una delle parti è armata e l’altra è indifesa, ma si tratta di uno “scontro”.

Nello schema governativo, un procuratore generale di giustizia venduto ha dichiarato che li hanno bruciati e basta, preghiamo perché non succeda ancora.

In questo periodo di cosiddetta “verità storica”, un gruppo di scienziati ha dimostrato che non era possibile quella spiegazione. Ma il governo supremo ha mantenuto il suo schema convalidato dai grandi mezzi di comunicazione.

La sparizione forzata dei giovani studenti della Scuola Normale di Ayotzinapa, nello stato di Guerrero, continua ad essere attribuita ad una banda rivale di narcotrafficanti. Ed intorno a questa si costruisce uno schema di comprensione della realtà.

Il PRI fatto governo sostiene, con un cinismo da brivido, che tutto quello che lo mostra per quello che è, cioè, un sicario con ufficio legale all’estero, è sempre attribuibile al Satana di turno: il crimine organizzato in combutta con un gruppo di scienziati perversi.

Il governo tricolore confessa così, con imbecillità totale, che non è responsabile di niente perché esso è, sostanzialmente, il crimine disorganizzato.

Ma come ad Acteal, ad Ayotzinapa c’è chi non si rassegna, chi non si arrende, chi non si vende, chi non rinuncia e, con commovente impegno, persiste nella domanda di verità e giustizia.

-*-

Credo che ci sia una cosa in neurobiologia che si chiama “sindrome del membro fantasma”. Non prendetemi troppo sul serio, meglio che vi rivolgiate a chi ne sa di neuroscienza, ma credo consista nel fatto che si abbia la percezione della sensazione che un membro del corpo umano amputato, sia ancora connesso al corpo. Cioè, non si ha più la mano, o il braccio, o la gamba, o l’occhio, ma si “sente” che c’è ancora.

Forse, è una supposizione, quando diciamo “è stato lo Stato”, “Stato Fallito” o “Narco Stato”, ci riferiamo ad un’assenza. E ciò che contempliamo e ciò per cui protestiamo non è altro che la dimostrazione della “sindrome del membro fantasma”. Lo Stato Nazionale è stato amputato nella tappa attuale del capitalismo e quello che percepiamo è l’eco della sua esistenza. Non c’è più Stato, quello che c’è è una banda di criminali sostenuta da un gruppo armato che si rifugerà nella Legge di Sicurezza Interna affinché il dolore e la rabbia non manchino mai sulle tavole quotidiane del Messico.

Qualche giorno fa, il signor Enrique Peña Nieto ha dichiarato, parola più, parola meno, che questo 2017 è stato un anno buono per il Messico. Sentendogli dire questo, uno si chiede se non sia qualcuno a cui hanno amputato non solo la vergogna e la decenza, ma anche il cervello, e rifletta la sindrome del membro fantasma: non ha più il cervello, ma agisce come se l’avesse.

-*-

“Tutto dipende dal punto di vista”, ci dicono le mille lingue del Potere, “non c’è una realtà conoscibile, ma molteplici realtà che dipendono da schemi differenti”.

Dunque, vi chiedo:

Se c’è un crimine, la sua spiegazione dipende da un punto di vista o possiamo analizzarlo con l’aiuto delle scienze?

Grazie per l’ascolto, grazie per lo sguardo, e grazie, soprattutto, per la vostra impopolare pratica scientifica.

Dal CIDECI-UniTierra, Chiapas.

SupGaleano.

Messico, dicembre 2017

DAL QUADERNO DI APPUNTI DEL GATTO-CANE:

DIPENDE.

In una comunità zapatista, nell’aula scolastica, la promotrice di educazione chiede alla bambina autodenominata “Difesa Zapatista”, se ha fatto i compiti.

Dallo zainetto della bambina si scorge la coda del gatto-cane, sicuramente al sicuro dal freddo di quella mattina.

Difesa Zapatista si alza e dice:

“Dipende, maestra”

“Come “dipende”?, non capisco”, domanda di riflesso la maestra.

Difesa Zapatista sospira rassegnata pensando ai suoi cari “niente da fare, devo dare lezione di politica un’altra volta alla maestra”.

“Sì, per esempio”, dice la bimba mentre sbircia l’ombra della ceiba che indica l’ora di uscire, “c’è una compagna che si chiama dottoressa e “cognoma” margarita.”

“Cognome”, la corregge inutilmente la promotrice, “Si dice “cognome”.

“Appunto”, replica Difesa Zapatista che non bada alle sottigliezze, “allora si chiama dottoressa, ma ci sono molti altri che sono dottoresse o dottori. Per esempio c’è il Doc, al quale una volta il SupMoy ha chiesto se poteva curarlo ed il Doc gli disse di no e allora il SupMoy ha fatto così con l’occhio, cioè il supMoy fa così con l’occhio quando si arrabbia. Allora il SupMoy gli disse “ma allora non sei un dottore”. E allora il Doc ha guardato il SupGaleano per chiedere aiuto, ma il SupGaleano si è messo a fumare la sua pipa, cioè ha fatto lo gnorri. Allora io ho spiegato al SupMoy che è Doc ma gli manca il cognome, cioè che è il Doc Raymundo, cioè che non sa curare con la medicina, ma ogni tanto dice “coraggio” benché la situazione sia molto triste, e anche se gli fanno un’iniezione lui dice “coraggio”.

Bene, col risultato che un giorno è arrivata la Dottoressa Margarita, che non sempre si chiama “margarita”, perché a volte è “margara”, a seconda se ti dà una pillola o lo sciroppo oppure l’iniezione.

Beh, col risultato che mi hanno portato dalla dottoressa perché mi visitasse, così dissero le mie mammine. Allora, io ero lì e la vedo, come si dice, l’arma criminale, cioè alcune iniezioni che la dottoressa teneva sul tavolo e subito penso che darò lezione di politica alla dottoressa, perché comprenda la lotta.

Allora ho detto alla dottoressa che dobbiamo appoggiarci come donne e che non dobbiamo farci del male tra noi donne. E la dottoressa ha fatto la faccia di capire ma io ho visto dai suoi occhi che non aveva capito niente. Allora le ho detto che, per esempio, le iniezioni sono male o bene, dipende. Per esempio, sono male se fai un’iniezione a una bambina, perché, scusa, credi che possa scalciare il pallone se mi fa male la gamba perché mi hanno fatto un’iniezione? No, vero?

Per esempio le iniezioni sono bene se le fanno, per esempio, al Pedrito, che è un maledetto perché mi scherza sempre che noi donne non ne sappiamo di calcio e che siamo “deboli”.

Io non so che cosa voglia dire “deboli” ma ho capito subito che il Pedrito non stava rispettando noi donne e allora gli ho dato uno scappellotto da debole perché non continuasse a parlare male.

Beh, allora la dottoressa voleva farmi il discorso politico che le iniezioni servono, ma dipende, le ho detto. Allora le ho detto che come donne dobbiamo aiutarci e quindi niente iniezioni alle bambine, solo ai bambini e se piagnucolano allora un bello scappellotto perché così hanno motivo di piangere e non perché si sta facendo loro del bene con l’iniezione. Allora ho spiegato alla dottoressa che alle bambine si danno solo pillole e sciroppo, ma solo se lo sciroppo non è amaro. Se è amaro deve avere un’etichetta che dica “solo per bambini”.

La dottoressa rideva, cioè credo che non abbia capito la lezione politica perché ha detto alle mie mammine che dovevo fare la vaccinazione per non so che cosa. Tu credi che la lotta di noi donne possa avanzare se la dottoressa non capisce? Niente da fare, mi ha fatto l’iniezione che mi ha fatto molto male ed ho camminato zoppa per un bel po’ ma non ho pianto… beh, un po’ sì, ma solo perché mi ha fatto arrabbiare perché ci manca la politica per la lotta. E non sono andata agli allenamenti, così se poi la squadra non si completa velocemente, è colpa sua che non ne capisce di politica.

Bene, è per questo che sono andata a parlare con l’uomo che si chiama “cherloc” e “Jol-mes” (nota: in tzeltal, “jol-mes” vuol dire testa di scopa ed è una pianta usata per fare scope e spazzare le capanne), che è un poco strano che si chiami così, ma credo che sia perché ha una testa di scopa. Beh, quel Jol-mes ha un compagno che si chiama Doctor e di cognome Waj-tson, ovvero capelli di tortilla, ed il poveretto ha sempre una faccia come di chi non capisce e si vede subito che non piace al gatto-cane perché lo scansa. Bene, di questo te ne parlerò un’altra volta maestra, perché sennò mi ci vuole tutto il giorno per la spiegazione politica.

Quindi, maestra, se mi chiedi se ho fatto i compiti, la domanda non è completa, perché come ho già spiegato, dipende. Per esempio, “Sup” è un nome, ma manca il cognome.

Perché se il cognome è Moy, allora sì che lo facciamo arrabbiare e il SupMoy non aiuta e mi dice che devo obbedire alle mie mammine.

Ma, per esempio, se il cognome è “Galeano”, allora è diverso perché il SupGaleano appoggia la resistenza e la ribellione e lascia che il gatto-cane dorma sul suo computer e che noi mangiamo le mantecadas [pan dolce – N.d.T.] che si rubano dalla cooperativa.

Certo, il SupGaleano dice che non le ruba, ma le prende in prestito, ma io lo so che non le restituisce. Come fa a restituirle se ce le sbafiamo con il gatto-cane qui presente? (il gatto-cane scodinzola).

Allora ho chiesto al SupGaleano se a lui hanno fatto iniezioni e il SupGaleano mi ha detto che nella comandancia non si possono dire brutte parole.

Cioè, io ho inteso che “iniezioni” è una brutta parola per il SupGaleano, ma la dottoressa Margarita dice che non è una brutta parola. Ma è chiaro che le iniezioni sono brutte parole, dipende se le fanno a te o al Pedrito, quel maledetto che mi ha accusato di avergli dato uno scappellotto e che era violenza di genere, ma tu ci credi? Io ho spiegato alle mie mammine che mi sono solo difesa perché il Pedrito mi aveva insultato cioè, come si dice, ho applicato l’equità di genere. E le mie mammine, come dirti?, a loro manca ancora di capire la lotta di noi donne e mi hanno punito non facendomi andare agli allenamenti e allora io le ho detto che era colpa sua se non completavamo la squadra, ma lei niente di niente, che devo fare i compiti.

Allora sono andata a fare i compiti e mi sono portata il mio quaderno di appunti ma il gatto-cane, qui presente, si è accovacciato sul quaderno e tu credi tu che si riesca a spostarlo da lì quando ormai si è messo a dormire? Impossibile. Se solo ti avvicini un po’ fa quel suo grugnito che in linguaggio di gatto-cane vuole dire “se mi sposti, muori”. Allora ho pensato per quale motivo devo morire se ancora sono una bambina e devo ancora crescere. E il SupGaleano un giorno mi ha raccontato che non serve morire, che è molto noioso essere morto, non ti passa più la giornata.

E un giorno il SupGaleano stava guardando dei video di alcune persone che non si vedeva bene cosa erano, ma stavano spiegando che lottavano perché si rispetti il loro modo di essere. Io ho chiesto al Sup se erano uomini o donne e il Sup mi ha risposto: “Dipende”. Cioè, secondo, non basta quello che si vede o si sente, ma bisogna prendere in considerazione molte cose e bisogna ascoltare, così ha detto il Sup. Perché, per esempio, se mi guardano, pensano che sono solo una bambina senza pensieri. Ma che provino a chiedermelo, e per prima cosa direi che mi chiamo “Difesa” e di cognome “Zapatista”, e penso molte cose. Cioè, dipende.”

Durante tutta la pappardella della bimba, la promotrice di educazione ha un’espressione di rassegnazione. Ma fa un respiro di sollievo quando vede che il Pedrito, seduto davanti, alza la mano con insistenza.

La maestra approfitta di un respiro della bambina e dice:

“Sentiamo Pedrito, che cosa hai da dire”

Il Pedrito si alza e dice:

“Credo che Difesa Zapatista non ha capito quello che volevo dire, perché quando qualcuno dice “debole”, dipende dal contesto…”

La bambina ha guardato Pedrito con la faccia da “questa me la paghi, maledetto”.

La maestra si stava ormai rassegnando ad ascoltare una delle profusioni di erudizione di Pedrito, quando è suonata la campanella.

Tutti sono usciti di corsa, con Difesa Zapatista davanti a tutti.

Ormai fuori, la bambina ha tirato fuori il gatto-cane dallo zainetto e gli ha detto in un orecchio: “sembra che siamo salvi”.

Ma poi ha visto la promotrice parlare con le sue mammine ed ha aggiunto: “beh, dipende”.

Ed è corsa a cercare il pallone di riserva che il SupGaleano teneva nella comandancia in cambio che non si sapesse niente del misterioso caso delle mantecadas scomparse, su cui già indagava, senza apparente trascendenza, Elías Contreras, commissione di investigazione dell’ezetaelene.

In fede:

Il gatto-cane.

-*-

All’inizio del mio intervento vi ho detto che non avrei parlato di politica, né di scienza, né di arte, e che non avrei raccontato una storia.

Ho mentito? Ma, dipende…

Grazie.

Il SupGaleano che cerca le mantecadas nel negozio cooperativo.