Di MéxicoNosUrge https://www.facebook.com/mexiconosurge

La visita di papa Francesco in Messico ha dato all’Italia l’opportunità di allargare lo sguardo su un Paese che non prendiamo sul serio, sebbene rappresenti stabilmente la quindicesima economia globale (dal 2011 al 2014, lo dice la Banca Mondiale).

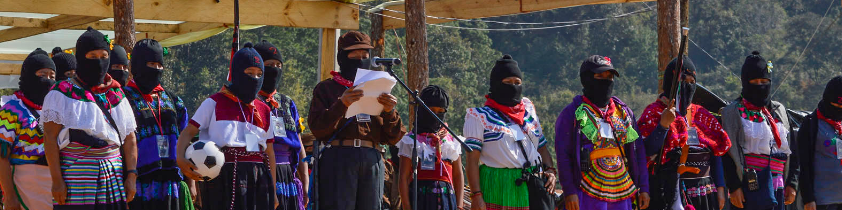

Dall’uscita nei cinema del film Puerto Escondido (1992) alla saga della cattura di El Chapo, di pochi mesi fa, ci siamo impegnati a leggerne la realtà soltanto attraverso stereotipi, complice – forse – l’assenza di inviati veri al servizio delle maggiori testate televisive e giornalistiche nazionali. Stereotipi che hanno accompagnato anche il viaggio di Bergoglio, come dimostrano le foto con sombrero scattate in aereo, e l’enfasi sulle immagini degli indigeni del Chiapas nei loro costumi tradizionali, durante la celebrazione eucaristica a San Cristóbal de Las Casas.

Per guardare oltre e in profondità il contesto messicano, riprendiamo una storia 15 anni fa. Nel marzo del 2001, una di quelle donne indigene, il cui nome era Esther, prese parola di fronte al Parlamento messicano. Era la fine di marzo, e nelle sue parole – rivolte a deputati e senatori – c’era spazio anche per gli abiti che indossava: “Vogliamo che sia riconosciuta la nostra forma di vestire, di parlare, di governare, di organizzare, di pregare, di curare, la nostra forma di lavorare in collettivo, di rispettare la terra e di considerare la vita, che è la natura di cui siamo parte”. Esther, comandante dell’Esercizio Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN), insorto in armi nel gennaio di 17 anni prima, chiedeva l’approvazione della legge su diritti e cultura indigena, figlia degli Accordi di pace siglati il 16 febbraio del 1996 nella cittadina di San Andrés Larrainzar, a poche decine di chilometri da San Cristóbal de Las Casas. A mediare tra le parti, governo federale ed EZLN, era stato chiamato Don Samuel Ruiz, per quarant’anni vescovo della Diocesi. Per questo, in occasione del ventesimo anniversario degli Acuerdos de San Andrés, le scuse di papa Francesco agli indigeni, per secoli abusati dei propri diritti, sono importanti, come lo è il fatto che abbiano voluto fermarsi in preghiera -nella cattedrale di San Cristóbal – davanti alla tomba di Ruiz, che i maya del Chiapas chiamavano Tatik, “padre”, e la gerarchia della Chiesa cattolica ha sempre osteggiato in vita.

È essenziale che la finestra sul Messico che si è aperta durante la visita del Pontefice non venga richiusa. Secondo l’istituto nazionale di statistica, nei tre Stati più importanti del Sud-est messicano, cioè Chiapas, Oaxaca e Yucatan, 3 persone su 10 parlano almeno una lingua indigena (INEGI, 2015); l’Italia e l’Europa devono tornare a fare pressione per l’approvazione, mai arrivata, della legge che riconosca diritti e cultura indigena.

Conta ancora qualcosa il diritto internazionale? Il Messico è uno tra i Paesi che hanno ratificato, fin dal 1990, la Convenzione 169 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, relativa alla presenza di popoli indigeni e tribali all’interno di Paesi indipendenti. Secondo il diritto, quindi, il governo messicano dovrebbe garantire “la piena efficacia dei diritti sociali, economici e culturali di questi popoli, rispettando la loro identità sociale e culturale, costumi e tradizione, e le loro istituzioni”. E l’articolo UNO del trattato di libero commercio tra l’Unione Europea e Messico, pomposamente definito “Acuerdo global”, sancisce che “il rispetto ai principi democratici e ai diritti umani fondamentali, come enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ispira le politiche interne ed internazionali delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo”. Elemento essenziale, rimasto però sulla carta: pochi giorni prima del discorso della comandante Esther in Parlamento, nel marzo del 2001 entravano in vigore le misure relative alla libertà d’investimento nell’ambito “dell’Acuerdo global”, e molte imprese, anche italiane, ne hanno approfittato. L’interscambio commerciale tra i Paesi dell’UE e il Messico oggi vale quasi 45 miliardi di euro, ed è più che raddoppiato dal 2000. Tutto questo vale il nostro silenzio? Un anno fa, nel marzo del 2015, il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni è stato ricevuto dal presidente messicano, Enrique Peña Nieto, ma in nessun momento ufficiale né documento pubblico, il ministro ha in alcun modo menzionato le gravi violazioni dei diritti dei popoli indigeni legati alle attività minerarie; il dramma degli oltre 27mila desaparecidos; le decine di migliaia di Feminicidios, solo nello scorso anno e solo nello stato di Ecatepec sono state oltre 500 le donne vittime di femminicidio; le violenze “strutturali” nei confronti della stampa. È, anche questo, un silenzio complice?

Lo storico belga Jan De Vos ha dedicato tre libri alla Selva Lacandona, la foresta tropicale del Chiapas. L’ultimo, Una tierra para sembrar sueños, racconta il periodo tra gli anni Cinquanta e il Duemila, la storia recente della Selva. Sono gli anni in cui le comunità cattoliche di base, frutto del lavoro di Don Samuel Ruiz e dei suoi catechisti rurali, restituiscono speranza e dignità agli indigeni; anni – anche – in cui la Selva diventa casa e protezione per decine di migliaia di indigeni Maya che fuggono dal Guatemala, funestato da una terribile guerra civile, dove risultano vittime di un genocidio.

Erano rifugiati che attraversavano un confine tracciato sulla carta ma di fatto inesistente, nel fitto della Lacandona: è a queste comunità indigene solidali che l’Italia e Europa dovrebbero guardare; per leggere in modo diverso la nostra storia presente.